1. Sources lumineuses

Une source de lumière est un objet capable d’émettre un rayonnement lumineux.

Classification des sources de lumière.

- Les sources primaires émettent leur propre lumière. Galaxie, Soleil, flammes, bougie, lampe à arc, lampes à incandescence, tube à décharge, tubes fluorescents (néons), lasers, diodes-lasers, diodes électroluminescentes (DEL)

- Les sources secondaires diffusent la lumière quelles recoivent. On parle alors d'objets diffusants (lunes, planètes, mur, plafond, photo, .....)

| Source lumineuse | Type d'émission | Fonctionnement | |

|---|---|---|---|

| Lampe à incandescence | Rayonnement thermique | Un filament de tungstène est chauffé à haute température |  |

| Lampe halogène | Rayonnement thermique | Le filament de tungstène chauffé émet de la lumière et libère des particules de tungstène qui interagissent avec le gaz halogène pour se redéposer sur le filament. |  |

| Tube fluorescent (néon, etc.) | Luminescence | Gaz excité par décharge → émission UV → fluorescence sur paroi |  |

| LED | Électroluminescence | Diode émettrice de lumière par transition électronique |  |

| Soleil | Rayonnement thermique | Corps noir + raies d’absorption de l’atmosphère solaire |  |

- L'incandescence (ou "lumière chaude") est une émission de lumière par les corps portés à haute température liés à l'agitation thermique

- La luminescence (ou "lumière froide") est une émission de lumière qui résulte de transitions électroniques au couer de la matière qui provoque l'émission de photons.

Module 2 - Photométrie / Sources de lumière

Apprentissage 0x

Réussite 0/0

Classer ces sources de lumière

Sources secondaires

Sources primaires

Placer tous les éléments dans les bons groupes par glisser-déposer ou clics successifs.

Valider les deux questions ci-dessus pour voir la suite.

2. Le rayonnement thermique

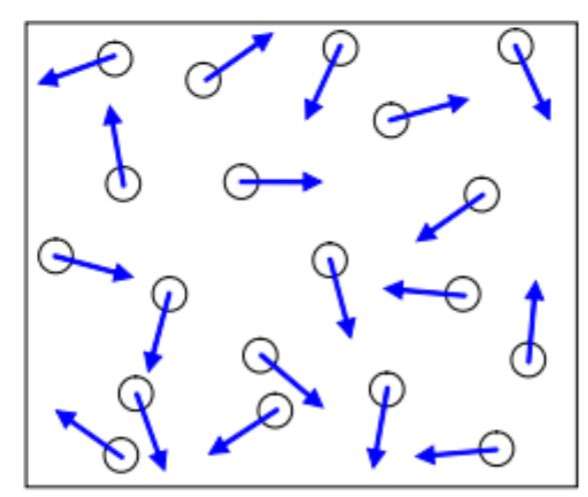

La température est une mesure statistique de l’agitation moyenne d’un groupe de particules. Plus la température est élevée, plus les particules sont en mouvement dans un volume donné.

Lorsqu’un corps est chaud, les électrons et les protons qui le composent accélèrent continuellement dans toutes les directions.

Cela a pour conséquence de produire de la radiation électromagnétique qui porte le nom de radiation thermique.

Lorsqu’un corps est chaud, les électrons et les protons qui le composent accélèrent continuellement dans toutes les directions.

Cela a pour conséquence de produire de la radiation électromagnétique qui porte le nom de radiation thermique.

2.1. Le modèle du corps noir

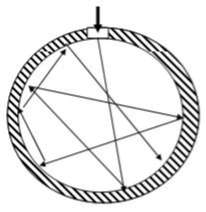

Un corps noir est un objet idéalisé qui émet uniquement des radiations électromagnétiques sous forme thermique.

Ainsi, le corps noir n’émet aucune radiation par réflexion c'est à dire qu'il va absorbertoute forme de radiation dirigée vers lui et élèvera sa température par gain d’énergie. Il perdra graduellement son énergie par radiation thermique.

On peut conclure qu’un corps noir est 100% absorbeur et 0% réflecteur. (d’où le nom corps « noir »)

Nous verrons qu’il y a un lien entre le domaine de longueur d’onde émise par radiation thermique d’un corps noir (spectre du corps noir) et sa température : Le spectre d’émission du corps noir dépend uniquement de sa température.

Ainsi, le corps noir n’émet aucune radiation par réflexion c'est à dire qu'il va absorbertoute forme de radiation dirigée vers lui et élèvera sa température par gain d’énergie. Il perdra graduellement son énergie par radiation thermique.

On peut conclure qu’un corps noir est 100% absorbeur et 0% réflecteur. (d’où le nom corps « noir »)

Nous verrons qu’il y a un lien entre le domaine de longueur d’onde émise par radiation thermique d’un corps noir (spectre du corps noir) et sa température :

2.2. Les lois de Plank, Stephan-Bolzmann et Wien

Loi de Plank

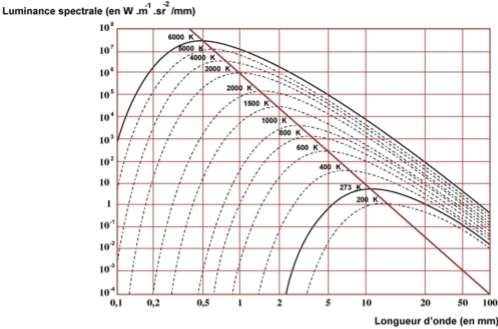

Planck a montré que l’énergie émise par un corps noir dépendait uniquement de sa température. La luminance énergétique spectrale d'une surface est le flux énergétique émis par unité de surface, par unité d'angle solide et pour une radiation monochromatique, elle est donnée par la relation :`L(nu,T) = (2hnu^3)/(c^2)1/(e^((hnu)/(kT))-1)`

On peut aussi l'exprimer en fonction de `lambda`. Avec `lambda=c*nu` la relation s'écrit alors :

`L(lambda,T) = (2hc^2)/(lamda^5)1/(e^((hc)/(lamdakT))-1)`

Loi de Stefan-Boltzmann

Cette loi définit la relation entre le rayonnement thermique d'un corps noir et sa température. Elle établit que son exitance énergétique `M` (puissance totale rayonnée par unité de surface, exprimée en watts par mètre carré) est liée à sa température absolue `T` (en kelvins) par la relation :

`M = sigma*T^4`

La puissance totale émise par un corps noir de surface `S` (en mètres carrés) s'écrit donc :

`P = S*sigma*T^4`

où `sigma` est une constante universelle, dite constante de Stefan-Boltzmann :`sigma = 5,67xx10^-8` `W*m^-2*K^-4`

`M = epsilon*sigma*T^4`

où `epsilon` est un coefficient sans dimension, inférieur à 1, appelé emissivité du corps considéré.

Loi de déplacement de Wien

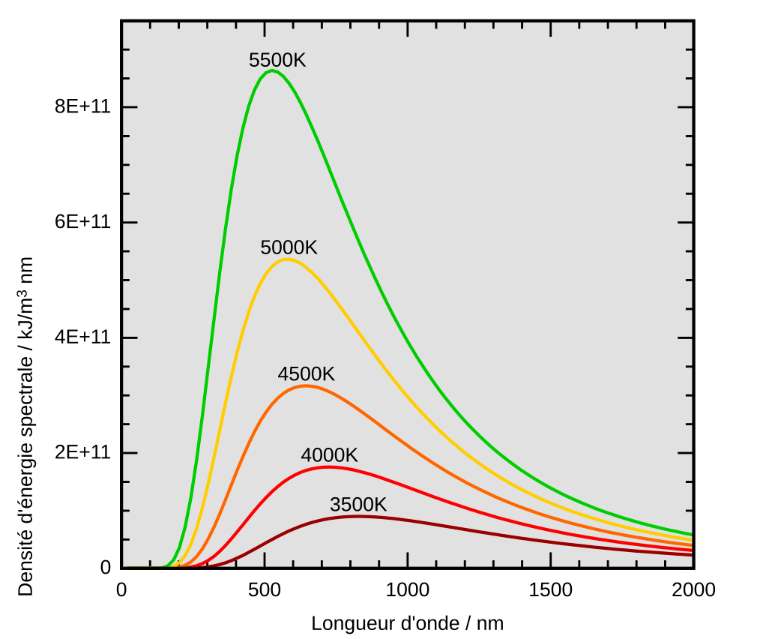

Cette loi stipule que la longueur d'onde à laquelle un corps noir émet le plus de flux énergétique est inversement proportionnelle à sa température.Le spectre de la lumière émisse par un corps noir a une forme en cloche asymétrique qui tends vers zéro pour les petites et les grandes longueurs d'ondes. Le maximum du spectre est directement lié à la température du corps par la relation :

`lambda_max*T = 2,89*10^3" µm"*"K"`

Module 2 - Photométrie / Sources de lumière

Apprentissage 0x

Réussite 0/0

L'énergie d'un rayonnement électromagnétique est donné par la relation : `E=h*nu` ou bien `E=h*c/lambda` où `h` est la constante de Planck.

Que peut-on affirmer sur l'énergie d'un rayonnement électromagnétique ?

Cocher la ou les bonnes réponses.

Valider les trois questions ci-dessus pour voir la suite.

3. La luminescence

La luminescence est une émission de lumière sans élévation notable de température. Elle est due à des transitions électroniques dans des atomes ou molécule, c'est une manifestation directe de la quantification des niveaux d’énergie dans les atomes et les molécules.

Suivant la manière dont l'excitation atomique ou moléculaire a été initialement produite, on distingue plusieurs types de luminescence.

Suivant la manière dont l'excitation atomique ou moléculaire a été initialement produite, on distingue plusieurs types de luminescence.

3.1. La révolution quantique et le photon

- "Lois de l’électromagnétisme" - James Clerk Maxwell (1831-1894)

- "Théorie des quanta de lumière" Max Plank (1858-1947)

- "Quantification de l'énergie" Nils Bohr (1885-1962)

- "Le photon" Albert Einstein (1879-1955)

Les échanges d’énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés, ils peuvent s’effectuer par l’intermédiaire de photons.

Chaque photon transporte un quantum d'énergie qui dépend de la fréquence de la radiation lumineuse.

`E=h*nu " ou "E=(h*c)/lambda`

3.2. Exitation et désexitation des atomes ou des molécules

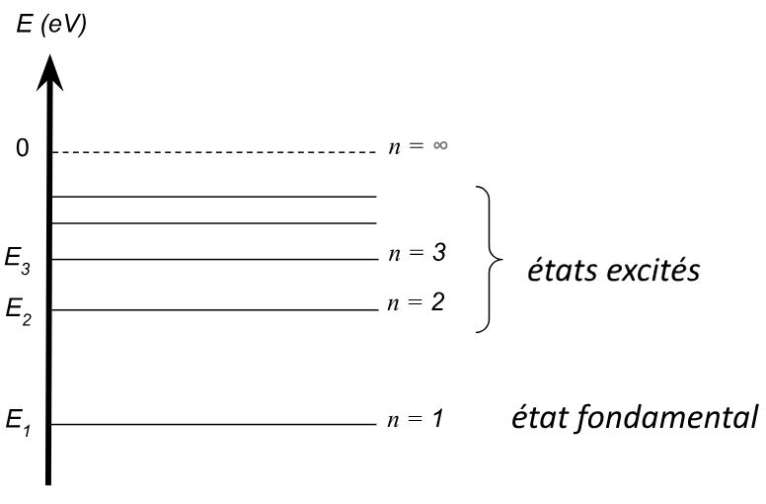

L'énergie d'un atome (ou d'une molécule) est quantifiée : cela signifie qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs discrètes.

Chaque valeur possible de l'énergie d'un atome s'appelle un niveau d'énergie.

Lorsque l'atome se trouve dans l'état d'énergie la plus basse, il est dons son état fondamental (état stable). Si on lui apporte l'énergie nécessaire, il passera dans un état excité (état instable).

Chaque valeur possible de l'énergie d'un atome s'appelle un niveau d'énergie.

Lorsque l'atome se trouve dans l'état d'énergie la plus basse, il est dons son état fondamental (état stable). Si on lui apporte l'énergie nécessaire, il passera dans un état excité (état instable).

L'absorbtion par un atome ou une molécule du quatum d’énergie (photons, énergie chimique, énergie électrique, etc.) provoque le passage de l'état fondamental vers un état excité (niveau d’énergie plus élevé).

Dans un état excité de niveau d’énergie `E_n`, l’entité chimique est instable, elle évolue rapidement vers un état plus stable, c'est-à-dire vers un niveau d’énergie `E_p < E_n`.

Un photon d'énergie `E=h*nu=abs(E_n-E_p)` est émis.

Dans un état excité de niveau d’énergie `E_n`, l’entité chimique est instable, elle évolue rapidement vers un état plus stable, c'est-à-dire vers un niveau d’énergie `E_p < E_n`.

Un photon d'énergie `E=h*nu=abs(E_n-E_p)` est émis.

3.3. Les différents types de luminescence

Selon le mode d'excitation, il existe plusieurs types de luminescence :

| Type | Mode d'exitation | Applications |

|---|---|---|

| Electroluminescence | Champ électrique | Écrans OLED, LED, éclairage basse consommation |

| Fluorescence (photoluminescence rapide de 10 ns à 10 µs) | Absorption de photons | Tubes fluorescents, encres de sécurité |

| Phosphorescence (photoluminescence lente de 10 ms à 10 s) | Absorption de photons | Signalisation de sécurité, jouets lumineux |

| Chimiluminescence | Réaction chimique | Analyse biologique, bâtons lumineux |

| Bioluminescence | Réaction enzymatique | Luciole, recherche biomédicale |